Verwandte Blogeinträge

10. Januar 2024

Ticket erster Reihe ins „Abenteuerland“ (Trigger Suizid!)

4. Dezember 2023

Daniel initialisiert Ukraine-Sammelaktion mit HSG Hanau

2. Dezember 2023

Wie eine Emoji-Fahne für Missverständnisse sorgt

19. September 2023

Nicht mehr als Schienen-Entwicklungsland

7. Juli 2023

„Blickachsen 13“: Skulpturkunst in Bad Homburg

17. April 2023

Gedanken zu Jom haScho’a 2023

3. April 2023

Geheimagent Daniel: Radio Klinikfunks neue Mission

28. Dezember 2022

Das ungerechte Wort: die Anne-Frank-Straße und das Schild

11. Dezember 2022

Rosemarie Trockel: brutaler Kampf gegen normative Ordnungen

1. Dezember 2022

Botschafterrolle angenommen: Stiftung Spazierengehen

6. November 2022

Ja oder nein? — Ein Novum für Frankfurt

18. April 2022

Durchgehalten! Eierschlüpfparade spielt EUR 1.000,- ein

16. März 2022

Wenn der Papphut stirbt

4. März 2022

Künstler*innen intervenieren gegen Ukraine-Krieg

25. Januar 2022

Perfides Projektmeeting: der ZDF-Film Wannseekonferenz

14. Dezember 2021

Friday für Charity: Kai und Daniel senden für den guten Zweck

8. Juli 2021

#5MSchritte (38): Grande Finale.

5. April 2021

#5MSchritte (36-37): War was?

30. März 2021

„5 Millionen Schritte“ enden: Pressemitteilung

22. März 2021

#5MSchritte (35): Träumen.

13. März 2021

The Social Dilemma Dilemma

7. März 2021

#5MSchritte (34): Wenn Worte Gewalt werden.

19. Februar 2021

#SayTheirNames — Warum wir nicht aufhören dürfen

14. Februar 2021

#5MSchritte (33): Management.

9. Februar 2021

„Gude, Hochwasser!“, Sonderformat zur Hochwasserlage

27. Januar 2021

Geschafft! 5 Millionen Schritte erreicht

31. Dezember 2020

#5MSchritte (28-31): Nachzuholen.

9. November 2020

Sprachliche Feinheiten: Warum ich von „Novemberpogromen“ spreche

25. Oktober 2020

#5MSchritte (27): Die Eintagsfliege.

11. Oktober 2020

#5MSchritte (26): Was kommt dann?

16. September 2020

#5MSchritte (25): INFP — vier Buchstaben, die die Welt bedeuten

12. September 2020

Schlafen nach App: was taugt Sleep Cycle?

5. September 2020

#5MSchritte (24): Unterfordert in Stendal.

21. August 2020

#5MSchritte (23): Fragen über Fragen.

13. August 2020

#5MSchritte (22): Abgesoffen.

2. August 2020

#5MSchritte (21): Halbzeit!

22. Juli 2020

#5MSchritte (20): Der Hass im Spiegel

5. Juli 2020

#5MSchritte (19): Schwäne im Regen

27. Juni 2020

#5MSchritte (18a): Aufarbeitung der Schrittzahlen

25. Juni 2020

#5MSchritte (18): Vorzeitiges Aus?

9. Juni 2020

#5MSchritte (17): die Sorgen der Anderen

31. Mai 2020

Alle fahren mit Maske. Oder eben nicht.

19. Mai 2020

#5MSchritte (15): Menschen? Anstrengend.

10. Mai 2020

#5MSchritte (14): Wie geht’s? – Schlecht!

11. April 2020

Eine Hommage an das Pferd

10. April 2020

#5MSchritte (13): Isolation zehrt.

5. April 2020

#5MSchritte (11/12): Im Westen nichts Neues

21. März 2020

#5MSchritte (10): Isolationsschritte?

15. März 2020

Luminale-Blog (3): Die Luft ist raus!

14. März 2020

Luminale-Blog (2): Künstlerischer Ungehorsam?

12. März 2020

Luminale-Blog (1): Der Prolog-Epilog?

8. März 2020

#5MSchritte (9): Bewegung als Pille?

1. März 2020

#5MSchritte (8): Das Bett

22. Februar 2020

#5MSchritte (7): Die Müdigkeit

12. Februar 2020

#5MSchritte (6): Falsche Antworten?

6. Februar 2020

#5MSchritte (5): Fragen kommen auf

30. Januar 2020

#5MSchritte (4): Das Gewicht geht rauf?

19. Januar 2020

#5MSchritte (3): Der Kopf schmerzt

14. Januar 2020

WINTERLICHTER: Eine Retrospektive

10. Januar 2020

#5MSchritte (2): Es regnet.

1. Januar 2020

#5MSchritte (1): Mein neues Projekt

3. Oktober 2019

Gedanken zum Tag der Deutschen Einheit 2019

16. September 2019

Baggern, Bienenstich, et cetera, Episode 10

10. September 2019

Buga 2019: ein neuer Ansatz

9. September 2019

Baggern, Bienenstich, et cetera, Episode 9

30. Mai 2019

Baggern, Bienenstich, et cetera, Episode 8

26. Mai 2019

„Bundesbank erleben“

18. Mai 2019

Baggern, Bienenstich, et cetera, Episode 7

18. Mai 2019

Aufruf zur Europawahl 2019

8. Mai 2019

Baggern, Bienenstich, et cetera, Episode 6

4. Mai 2019

Baggern, Bienenstich, et cetera, Episode 5

1. Mai 2019

Stolpersteine: Gedanken zu Jom haScho’a 2019

29. April 2019

Aktionstag der Jugendfeuerwehr Frankfurt 2019

26. April 2019

Baggern, Bienenstich, et cetera, Episode 4

24. April 2019

Dauererregt: warum Facebook, Twitter und Co. nerven

14. April 2019

Baggern, Bienenstich, et cetera, Episode 3

8. April 2019

The Dresden Diaries — ein Reisetagebuch

4. April 2019

Baggern, Bienenstich, et cetera, Episode 2

26. März 2019

Baggern, Bienenstich, et cetera, Episode 1

2. Februar 2019

Cady Noland im MMK: Die Radikalität der Dinge

10. November 2018

Ich kämpfe für Dich weiter, Robert!

4. November 2018

Die Kreisatur des Quadrats: Victor Vasarely im Städel

13. Oktober 2018

“Au-revoir”, U-Bahn-Wagen (Part 2)

6. Oktober 2018

50 Jahre U-Bahn in Frankfurt: Fotoserie #VGF50

23. September 2018

Moderation vor insgesamt über 12.000 Zuschauern bei Länderspielserie

27. August 2018

Bellevue des Grauens? — KZ-Gedenkstätte Neuengamme

5. Juli 2018

BaSpo-Premiere: Daniel am Mikrofon

25. Juni 2018

Block und Spike, 70

24. Juni 2018

Daniel liest: der #stabue_frankfurt_smcffm

22. Juni 2018

Daniel entertained Volleyball Nations League

9. Juni 2018

Block und Spike, 69

31. Mai 2018

Block und Spike, 68

23. Mai 2018

Block und Spike, 67

20. Mai 2018

Begegnungen — Neue Stolpersteine für Frankfurt

10. Mai 2018

Block und Spike, 66

4. Mai 2018

Block und Spike, 65

2. Mai 2018

Mein Tag bei der Jugendfeuerwehr Frankfurt

25. April 2018

Überraschung mal Drei: der #ndmffm_smcffm

24. April 2018

Block und Spike, 64

22. April 2018

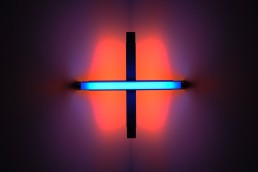

Luminale-Blog (9): Die Fotogalerie

22. April 2018

Luminale-Blog (8): Die Tops und Flops

18. April 2018

Block und Spike, 63

12. April 2018

Stolpersteine: Gedanken zu Jom haScho’a 2018

10. April 2018

Block und Spike, 62

5. April 2018

Block und Spike, 61

28. März 2018

Block und Spike, 60

24. März 2018

Luminale-Blog (7): Die Lichter gehen aus

23. März 2018

Luminale-Blog (6): Groß ? gut

22. März 2018

Luminale-Blog (5): Die Müdigkeit

21. März 2018

Luminale-Blog (4): Lang, länger, Hashtag!

20. März 2018

Luminale-Blog (3): Weg vom Mainstream!

20. März 2018

Block und Spike, 59

19. März 2018

Luminale-Blog (2): Das fängt ja gut an!

18. März 2018

Luminale-Blog (1): Die blaue Lichtplakette

13. März 2018

Block und Spike, 58

5. März 2018

Block und Spike, 57

26. Februar 2018

Block und Spike, 56

23. Februar 2018

Hallo! Ich bin Caedmon. – Ein Computer schafft Kunst

22. Februar 2018

Block und Spike, 55

14. Februar 2018

Block und Spike, 54

6. Februar 2018

Block und Spike, 53

2. Februar 2018

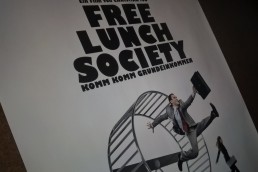

Bedingungsloses Grundeinkommen: Free Lunch Society

31. Januar 2018

Block und Spike, 52

16. Januar 2018

Block und Spike, 51

13. Januar 2018

Die Rache des Homo sapiens wird lärmend serviert

6. Januar 2018

Abschied von Günter Higelin

5. Januar 2018

Block und Spike, 50

31. Dezember 2017

Jonny vom Dahl bei mir im Radiostudio

28. Dezember 2017

„WINTERLICHTER“-Impressionen 2017

24. Dezember 2017

Weihnachtsgrüße

24. Dezember 2017

24 Gründe, Weihnachten zu überdenken

23. Dezember 2017

Block und Spike, 49

19. Dezember 2017

Hinter den Kulissen: „Block und Spike“ bei den UNITEDs

18. Dezember 2017

Block und Spike, 48

12. Dezember 2017

Nachlese: DIORAMA. Erfindung einer Illusion

11. Dezember 2017

Block und Spike, 47

6. Dezember 2017

Helfen, schwer gemacht!

5. Dezember 2017

Kunst goes Virtual Reality: #FKVSMCFFM

4. Dezember 2017

Block und Spike, 46

1. Dezember 2017

Ein Aufruf zur Weihnachtszeit

28. November 2017

Block und Spike, 45

21. November 2017

Block und Spike, 44

18. November 2017

Stolpersteine in Frankfurt — eine Reportage

15. November 2017

Block und Spike, 43

6. November 2017

Block und Spike, 42

2. November 2017

Mit Oberbürgermeister Peter Feldmann auf Instawalk

31. Oktober 2017

Block und Spike, 41

30. Oktober 2017

Schaffen digitale Medien das Museum ab?

24. Oktober 2017

Block und Spike, 40

22. Oktober 2017

Frankfurter trauern um Goetheturm: der Miniturm

19. Oktober 2017

Mit dem Smartphone twitternd auf dem Friedhof

16. Oktober 2017

Block und Spike, 39

14. Oktober 2017

Block und Spike, 38

12. Oktober 2017

Brand und Einsturz des Goetheturms

10. Oktober 2017

Block und Spike, 37

6. Oktober 2017

Block und Spike, 36

30. September 2017

Plattencheck: Götz Alsmann „In Rom“

22. September 2017

Der Mythos des Bandwurms — „I am a Problem“

22. September 2017

Block und Spike, 35

10. September 2017

Die lange Nacht der Sterne — 50 Jahre ESOC

7. September 2017

Nachlese: *PEACE

4. September 2017

Block und Spike, 34 (XXL)

29. August 2017

Wohin bringt Ihr uns? — Die grauen Busse

26. August 2017

Social Media Walk in der Dt. Nationalbibliothek

23. August 2017

Block und Spike, 33

13. August 2017

Nachlese: Primary Structures

7. August 2017

Block und Spike, 32

21. Juli 2017

„Bild oder Fotografie“ — ein Blogfeature

19. Juli 2017

Block und Spike, 31

11. Juli 2017

G20: Nur Verlierer

1. Juli 2017

60 Jahre Bundesbank

28. Juni 2017

Block und Spike, 30

26. Juni 2017

Der Masterplan der Volleyball Bundesliga

26. Juni 2017

150 Jahre Polizei Frankfurt

6. Juni 2017

Daniel bei der FIVB World League

28. Mai 2017

Wild, wild, Volleyball!

19. Mai 2017

In eigener Sache: ein Neustart

31. Dezember 2016

2016, zahlen bitte!

29. November 2016

Der Olympia-Bärendienst von ARD und ZDF

4. November 2016

Wirtschaft und Satire? #OpelGoesGrumpy

29. Oktober 2016

CETA und die beschämende Blamage

24. August 2016

SPEZIAL: „Die Rio-Abrechnung“

24. Juli 2016

IOC zeigt keine (olympische) Flagge

22. April 2016

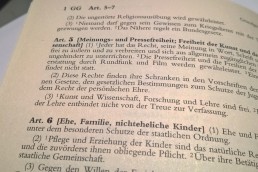

Dichter, Denker und die Diskussion

15. April 2016

Die Causa Böhmermann — Nachklapp

11. April 2016

Die Causa Böhmermann

24. Dezember 2015

Weihnachten — Eine Abrechnung mit allen Feiernden

3. Oktober 2015

Gedanken zum 25. Tag der Deutschen Einheit

27. August 2015

20, Flüchtlinge und ein Diskurs um den Mensch

18. Juli 2015

Ampelmännchen sind das falsche Signal

14. Juli 2015

Deutschland und die Demut

25. Juni 2015

Die Debatte um die Bundesjugendspiele

27. Mai 2015

Deutschland verdient die Homo-Ehe

22. Mai 2015

Die SPD und das Tarifeinheitsgesetz

2. Mai 2015

Das KZ-Gedenken

18. April 2015

Haben die Deutschen das Höflichsein verlernt?

10. April 2015